江戸時代、徳川家の菩提寺寛永寺の境内だった上野のお山は、明治になってから、公園として整備されました。桜咲く上野恩賜公園を散策した後、渋沢栄一が仕えた最期の将軍徳川慶喜が蟄居した寛永寺などを経て、渋沢栄一や徳川慶喜のお墓に向かいます

まずは集合場所となった上野の地名の由来についてですが、江戸時代に書かれた『江戸名所図会』では、上野の山一帯を忍が岡と呼び、「古き名所(などころ) にして当山の惣名なり」とし、13 世紀初頭にも武蔵国に含められていたと書かれているそうです。16 世紀中期の『小田原衆所領役帳』に「江戸上野」という記述があり、戦国時代には後北条氏の領地であったことが明らかになっています。江戸開幕の頃、上野の山に伊勢安濃津藩の藤堂高虎の下屋敷が置かれ、当地が藤堂高虎の領国である伊賀上野に似ていたので「上野」と命名したという説もあるとのこと。ただし、『江戸名所図会』には、この説は間違いだと書かれていて、さらに、小野篁が上野国での任期を終えて帰京する途中、この地に館を建ててしばらく滞在したところ、地元の人が「上野殿」と呼んだことから、上野と呼ばれたという説もあるそうです。

続いて、上野公園に到着しました。「東都名所上野東叡山全図」(広重画)壁画を見ます。

「UENO3153」ビルの屋上に「東都名所上野東叡山全図」と内国勧業博覧会の模写壁画が掲げられています。「東都名所上野東叡山全図」の原画は、絵師が一立斉広重、出版者は蔦谷吉蔵。寛永寺の中核をなす瑠璃殿とも呼ばれた中堂、山門、勅額門、文殊楼などが正確に描かれています。並んで展示されている内国勧業博覧会の壁画と比較し、上野公園に変わった寛永寺と比較するのも面白いです。

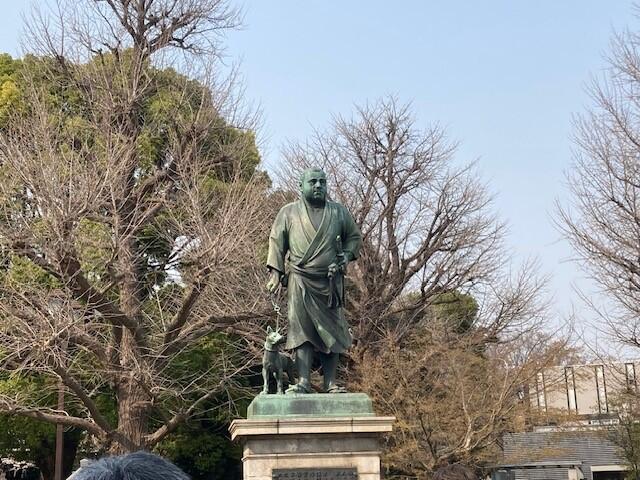

隣には西郷隆盛像があります。

明治22年(1889)、西南戦争を起こしたことで負った西郷隆盛の賊名が勅命によって解かれた際、かつての西郷隆盛の盟友吉井友美などが銅像の建設を立案しました。最初は、皇居にという話もあったようですが、さすがに賊だった人間の銅像を皇居には建てられないとの意見によって、ゆかりのある上野に建てることになったとのこと。高村光雲作の銅像が建ったのは明治31年(1898)ですが、除幕式に立ち会った西郷隆盛夫人のイトは、「うちの人は、こんなにみすぼらしい格好はしていなかった」と嘆いたとのことですが、除幕式にイト夫人は立ち会っていないとの話もあり、真偽のほどは不明とのことです。

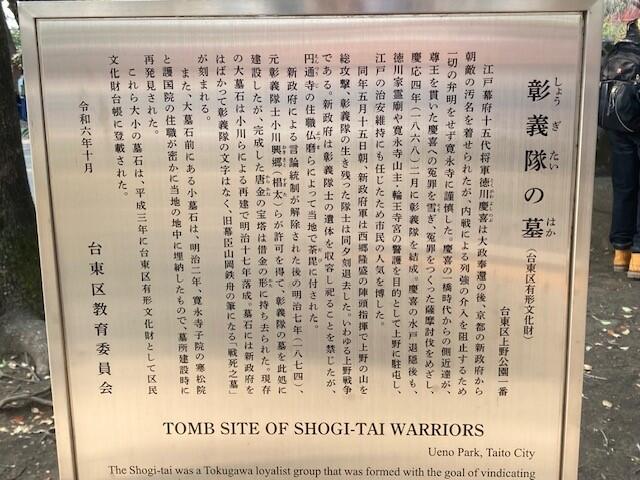

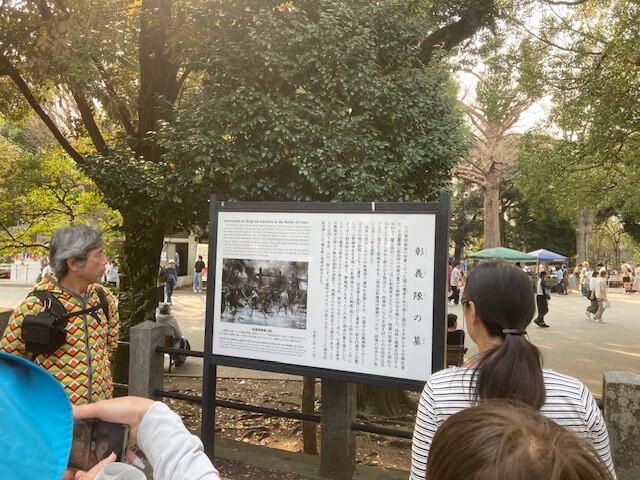

続いて彰義隊の墓に向かいました。

慶応4年(1868)年1月、旧幕府軍が鳥羽・伏見の戦いに敗れると、最後の将軍徳川慶喜は、江戸に逃げ戻り、寛永寺の大慈院で謹慎蟄居することになりました。その慶喜を護衛するため、2月11日、一橋家の家臣や旗本などが上野の山に屯集して、彰義隊を結成しました。その後、4月11日に江戸城が無血開城されると、慶喜は、実家の領地である水戸へ去ったが、彰義隊の随行は認められませんでした。5月15日の早朝、新政府軍は、上野の山に立て籠もった約2千人の彰義隊を包囲し、総攻撃を開始しました。戦いは、黒門あたりで始まり、その後、新政府軍が黒門を突破して寛永寺の寺内に突入すると、彰義隊は総崩れとなり、二百数十名の死者を出して、戦闘は半日で終了しました。対する新政府軍側の死者は40名程度とのこと。彰義隊隊士の遺体はしばらく放置されていたが、南千住・円通寺の住職と神田の侠客三河屋幸三郎が集め、荼毘にふしたとのことです。

しばらく歩くと清水観音堂が見えてきました。

【ご本尊】千手観世音菩薩

寛永8年(1631)、天海によって創建された上野の山に現存する、創建年時の明確な最古の建造物で、上野戦争でも焼け残った数少ない建造物のひとつで、国の重要文化財。創建当初は、現在地より100m余り北方の摺鉢山の上にあったが、元禄7年(1694)に現在地に移築されたそうです。不忍池に臨む正面の舞台造りは、京都の清水寺の舞台を模したもの。京都の清水寺から遷座された約 50㎝ほどのご本尊千手観世音菩薩は、平安時代の比叡山の高僧・恵心僧都の作と伝えられています。だが、ご本尊は秘仏で、毎年2月の初午の日にのみご開帳されるそうで同日は御百度を踏む信者や参詣者でにぎわうそうです。

その後、上野公園内を散策しました。花見を楽しむ人が少なからずいらっしゃいました。

上野戦争の後、寛永寺の主要な建物は焼け落ち、上野の山は荒れ果てていてて、明治3年(1869)5月、焼野原に大学東校の病院が建設されることに決まったそうです。しかし、翌年秋、オランダの一等軍医アントニウス・ボードワン博士が病院の建設用地を視察したところ、「こんな幽邃(ゆうすい)な土地を潰して、学校や病院を建てることは途方もない謬見(びゅうけん)である」と、即座に反対し、オランダ公使を通じて、明治政府に「公園」の建設を建白したとのこと。今でこそ、公園の意義を説く必要などないと思われると思いますが、徳川幕府が倒れてまだ間もなく、文明開化の波にのって何でも新しく作りかえようという時期に、あえて緑地帯を残すことこそが将来の国際都市にふさわしいと伝えたそうです。このボードワン博士の卓見が明治政府を動かし、日本に公園を誕生させました。明治6年(1872)1月15日太政官布達第十六号で、各府県に「公園予定地を申し出よ」といわれた東京府(当時)は、その翌16日に、早くも、寛永寺領他を申請したとあるそうです。こうして、日本有数の上野公園が誕生することになりました。

江戸時代の花見は今と違い、季節ごとにいろいろな花を見に行っていたそうです。桃、梅、桜、牡丹、紫陽花、菊、萩など......。人を集めるために寺社が植えたものもあれば、幕府が庶民の楽しみのために植えたものもあったそうです。中でも桜を見ること=花見といわれるように、春を迎えて桜を見に行くことがもっとも喜ばれていました。桜には、現在では300種以上の品種がありますが、日本にある桜の7、8割がソメイヨシノだとも言われています。しかし、ソメイヨシノの誕生は江戸時代後期で、全国に広まったのは明治以降のこと。ソメイヨシノの誕生には諸説ありますが、江戸末期に江戸の染井(現在の東京都豊島区駒込~巣鴨のあたり)の植木屋が売り出したといわれています。また、ソメイヨシノが「ソメイヨシノ」と命名されたのは明治になってからとのこと。それ以前には「吉野」や「吉野桜」と呼ばれていたようです。ソメイヨシノ誕生前の江戸時代には、多様な品種の桜が各所に植えられていました。花の咲く時期も品種ごとに異なり、1カ月近く、さまざまな桜を楽しむことができました。また、当初は桜を愛でながらそぞろ歩くというスタイルだった花見ですが、8代将軍吉宗が飛鳥山や墨堤に大量の桜を植えた頃から、気に行った桜の下に敷物を広げて飲食を楽しむという今の花見のスタイルができあがったといわれているそうです。江戸時代の主な花見の名所といえば、「上野」、「飛鳥山」、「墨田堤」などとのこと。

続いて、寛永寺に到着しました。

【宗派】天台宗【ご本尊】薬師如来像

元和2年(1616)2月4日、病床の徳川家康を見舞いに駿府城を訪れた藤堂高虎と天海は、「三人一処に末永く魂鎮まるところを造って欲しい」との遺言を渡され、藤堂高虎は自身の下屋敷があった上野の山を差し出す約束をし、寛永4年(1627)に東照社を造営しました。一方の天海は、京都の延暦寺になぞらえて江戸鎮護の寺として江戸城の鬼門(丑寅=東北)にあたる上野の山に天台宗の関東総本山・寛永寺を創建しました。東の比叡山として山号を「東叡山」とし、延暦寺同様、寺号への元号使用が勅許されたことから、寛永寺と命名しました。本坊の院号を円頓院と号したのも、延暦寺の院号である止観院を意識し、「円頓止観」という仏教用語を二分した結果であるそうです。寛永寺の境内地は、最盛期には現在の上野公園を中心に約30万5千坪にも及び、大名並みの約1万2千石の寺領を有しました。

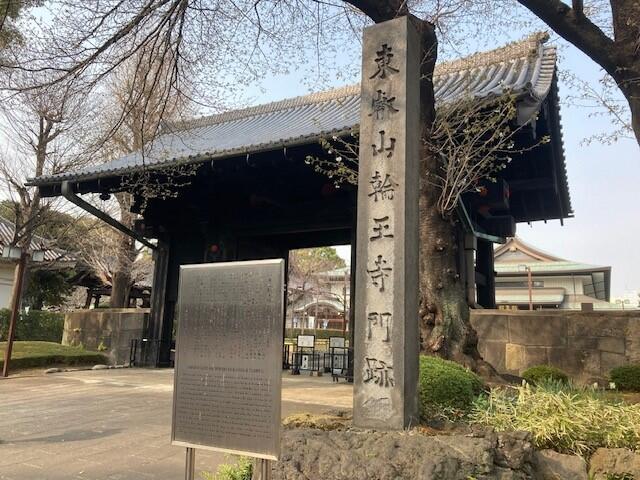

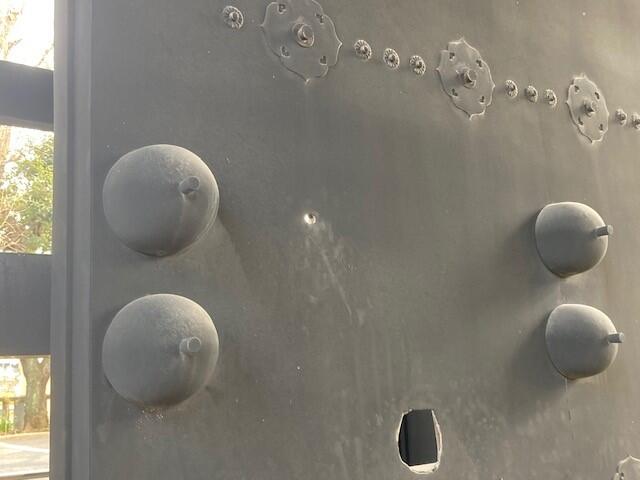

続いて、寛永寺の黒門を訪れました。

黒門があった場所は上野戦争の激戦地で、門には当時の銃弾の跡が残っています。

続いて、寛永寺根本中堂を訪れました。

【宗派】天台宗【ご本尊】薬師如来像

慶応4年(1868)の上野戦争でほぼ焼失した徳川家の菩提寺寛永寺。しかし、明治4年(1871)になって、現在地、かつての寛永寺の子院大慈院跡で再興が認められたとのこと。現在の寛永寺の根本中堂は、寛永15年(1638)建立の川越の喜多院の本堂を明治10年(1877)に移築したものです。明治18年(1885)には輪王寺門跡の門室号が下賜され、天台宗の高僧を輪王寺門跡門主として迎え、再出発しました。

続いて、通称「葵の間」に向かいます。

間口10間で、最後の将軍徳川慶喜が上野戦争勃発前に謹慎した通称「葵の間」が現存しています。ただし、「葵の間」は改築されているため、当時のままではないとのこと。

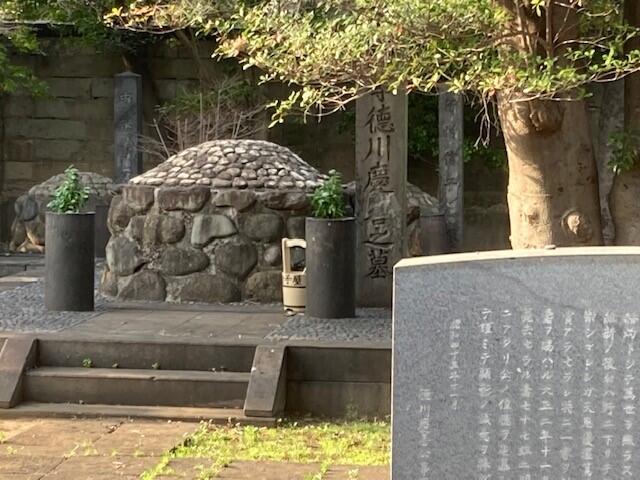

最後に今回の最終目的地、谷中霊園に到着しました。

江戸時代は天王寺の寺域でしたが、明治7年(1874)、青山、雑司が谷、染井とともに、市民の共同墓地として開園しました。面積約10万3000㎡。寛永寺や天王寺の墓地が入り組んで一団の墓域を形成し、サクラ並木の中央参道を囲んで、約6500基の墓碑がありますが、著名人の墓が多いとのこと。また、幸田露伴の小説「五重塔」のモデルになった天王寺五重塔の跡もあります。

徳川慶喜は水戸藩主徳川斉昭の第7子で、天保8年(1837)、小石川の水戸藩邸で生まれました。弘化4年(1847)に御三卿のひとつ一橋家を継いで、慶喜と改名しました。ペリー来航後、13代将軍の継嗣問題では、改革派雄藩の越前藩の松平慶永などの一橋派に推され、南紀派の推す紀州藩の徳川慶福(後の家茂)と争ったが、安政5年(1858)4月の彦根藩の井伊直弼が突如、幕府の最高職である大老職に就任した後、慶福を世子に決定したために敗れました。また、勅許を得ずに日米修好通商条約に調印したことに対し、慶喜は、実父徳川斉昭、尾張藩主徳川慶勝などとともに、江戸城に登城すべきではない日にも関わらず登城するという不時登城をして大老を詰責したために、登城を止められ、翌年の安政の大獄では、隠居謹慎の処分を受けました。しかし、万延元年(1860)3月、井伊直弼が桜田門外で水戸浪士などに暗殺された後、幕政の宥和方針によって、謹慎を解かれ、さらに、文久2年(1862)、勅使大原重徳と薩摩藩の国父島津久光が幕政改革を迫った際に、勅旨により、一橋家の再相続を許され、同時に、将軍後見職に任ぜられました。慶応2年(1866)の第二次長州征伐で幕府軍が敗戦を重ねるうち、14代将軍家茂が死去したため、12月、第15代将軍職を継ぎました。慶応3年(1867)10月、討幕の密勅が下ると同時に大政を奉還しました。12月、討幕派に動かされた朝議が王政復古を宣言し、年が明けると鳥羽・伏見の戦いで幕府軍は大敗しました。慶喜は海路江戸に帰還し、上野寛永寺に移り、謹慎の意を表しました。江戸開城後は水戸で謹慎し、新政府の命によって徳川宗家の家督を田安亀之助(後の家達)に譲り、駿府に移ったとのこと。 明治2年(1869)、謹慎を許されたが、以後、表舞台には立たず、放鷹、油絵、写真などの趣味に生きました。後、公爵に列しました。大正2年(1913)11月22日没。77歳。

谷中霊園には、渋沢栄一のお墓もありました。

渋沢栄一は天保11年(1840)、武蔵国榛沢(はんざわ)郡血洗島(現、埼玉県深谷市)の豪農の家に生まれました。22歳のときに江戸に出て、尊王攘夷運動に参加。横浜の異人館焼き打ちなどを企てた後の元治元年(1864)、京都で、御三卿のひとつである一橋家に仕え、当主の慶喜が15代将軍になるとともに、幕臣になりました。慶応3年(1867)、清水昭武に随行する幕府の遣欧使節の一員として渡欧し、西欧の近代的な産業設備や経済制度を見聞しました。明治新政府の発足によって、帰国を余儀なくされ、帰国後、新政府軍に江戸城を明け渡した徳川家とともに、静岡に移住しました。明治2年(1869)、明治政府の招きで大蔵省の官吏に登用され、貨幣、金融、財政制度の制定と改革に参与しました。また、財政制度の確立に努めたが、各省の抵抗にあったこともあり、明治6年(1873)、辞職し、同時に、第一国立銀行(第一銀行の前身。後、第一勧業銀行を経て、みずほ銀行、みずほコーポレート銀行に統合・再編された)を創立して、頭取に就任し、長く、経営に当たりました。同7年(1874)には、王子に抄紙会社(後の王子製紙)を設立しました。渋沢栄一自身の事業は、以上の2社が主で、本領は、財界の指導者としての活躍にありました。重要な企業の創立に当たっては、発起人として旗振り役を務め、人々は、渋沢栄一の信用によって参加するようになり、財界の指導者、まとめ役としての役割りを果たしました。大正5年(1916)、実業界の第一線から引退し、以後は、主として、教育、社会、文化事業に力を注ぎました。昭和6年(1931)11月11日没。92歳。令和3年(2021)のNHKの大河ドラマの主人公であり、令和7年(2025)には、新一万円札の肖像になりました。

当日は春の日差しの暖かさを感じながら、咲き始めの桜も見ることができました。

今後も皆様の学びの好奇心を満たす一助となれるような講座を企画していければと思います!

ハチコウ大学講座

ハチコウ大学講座「新1万円札の顔 渋沢栄一と徳川慶喜」を開催しました

公開日

令和7年 3月31日(月曜日)